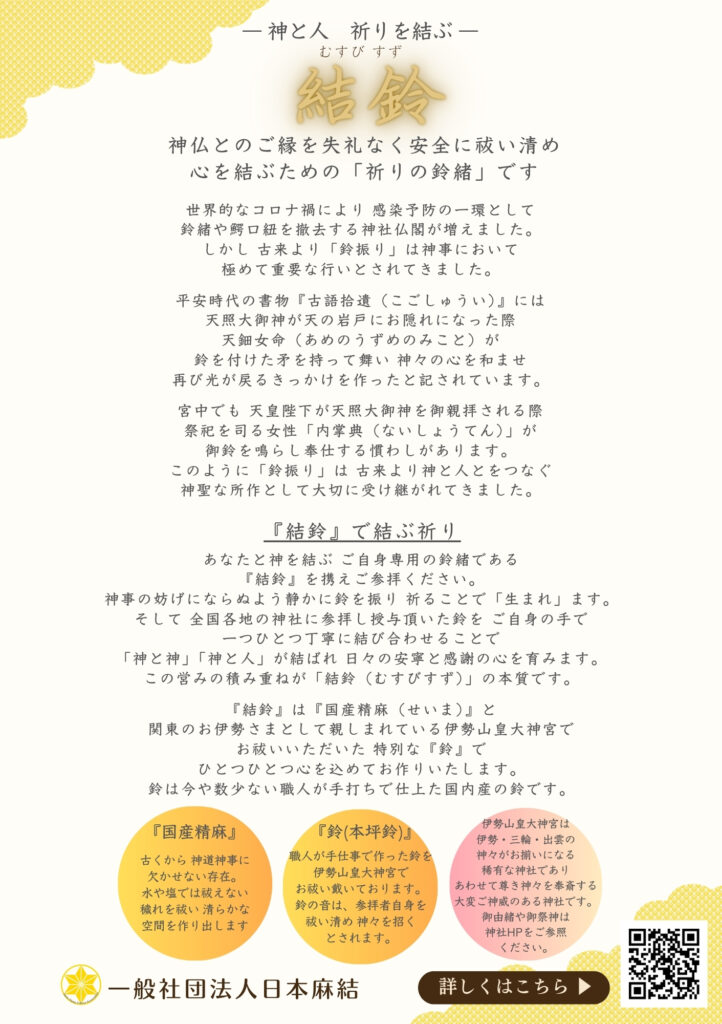

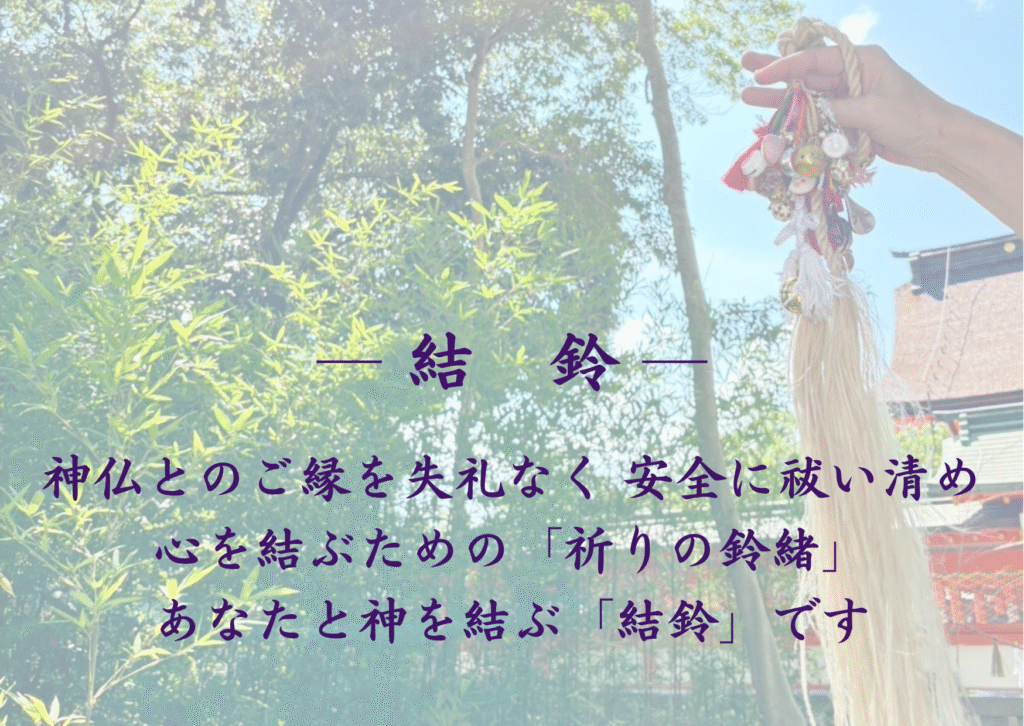

結鈴 - むすびすず ー

― 神と人 祈りを結ぶ ―

世界的なコロナ禍により、感染予防の一環として鈴緒や鰐口紐を撤去する神社仏閣が増えました。

しかし、古来より「鈴振り」は神事において極めて重要な行いとされてきました。

平安時代の書物『古語拾遺(こごしゅうい)』には、

天照大御神が天の岩戸にお隠れになった際、天鈿女命(あめのうずめのみこと)が

鈴を付けた矛を持って舞い、神々の心を和ませ、再び光が戻るきっかけを作ったと記されています。

宮中でも、天皇陛下が天照大御神を御親拝される際

祭祀を司る女性「内掌典(ないしょうてん)」が御鈴を鳴らし奉仕する慣わしがあります。

このように「鈴振り」は、古来より神と人とをつなぐ神聖な所作として大切に受け継がれてきました。

また、もともと鈴緒を設置していない神社でも、

「持参した鈴で鈴を振らなければ神様に祈りが届かない」と伝えられる国宝指定の神社もあります。

『結鈴の祈り』

ご自身専用の鈴緒「結鈴」を携え参拝します。

神事の妨げにならぬよう静かに鈴を振り、祈ることで「生まれ」ます。

(振り手の状態によりますが)

大小さまざまな鈴の音が奏でる音の波長は、倍音と呼ばれる癒しの波長を生む設定です。

全国各地の神社に参拝し授与頂いた鈴を、一つひとつ丁寧に結び合わせていくことで

「神と神」「神と人」が結ばれ、日々の安寧と感謝の心が育まれます。

この営みの積み重ねが「結鈴(むすびすず)」の本質です。

『鈴の意味』

・ 清々しい音色

鈴の音は参拝者自身を祓い清めるとされています。

・ 神を呼び覚ます

神聖な空間を清め、神々を招く役割を持ちます。

・ 神と人をつなぐ

心願成就の象徴として「叶緒(かねのお)」とも呼ばれます。

『国産精麻(せいま)の力』

・浄化と邪気払い

古来より麻は神聖な植物とされ、水や塩では祓えない穢れを祓う力があると伝えられています。

・清らかな空間を作る

玄関に飾れば外からの邪気を祓い、居室や寝室に置くことで穏やかな気の流れを生みます。

・心身を整える

身につけたり、空間に置いたりすることで心が整い、安らぎをもたらします。

・神事に不可欠な存在

注連縄(しめなわ)や鈴緒・大幣・神籬、玉串など、神道神事に欠かせない素材であり、

人々の祈りと願いを受け止め、支える象徴です。